可注射 “细胞积木”:科学家用 3D 颗粒复合材料构建功能性软骨组织

发布时间:2025-08-21

膝关节损伤、骨关节炎等疾病正困扰着全球数以亿计的人群。人体软骨组织缺乏血管和神经,自我修复能力极弱,一旦受损往往难以自愈。目前,临床常用的软骨修复方法(如自体软骨移植、人工关节置换等)存在供体来源有限、手术创伤大、植入物兼容性差等问题。 如何高效构建与天然软骨结构、功能相似的替代组织,成为再生医学领域的关键挑战。

近日,《Advanced Materials》期刊发表的一项研究带来了新突破。美国宾夕法尼亚大学和科罗拉多大学博尔德分校的科研团队开发了一种可注射颗粒复合材料,将间充质基质细胞(MSC)形成的球状体与透明质酸微凝胶颗粒混合,通过光照交联技术稳定结构,成功构建出具有天然软骨力学性能的工程化组织。

可注射性:微创手术的理想选择

传统组织工程支架往往需要通过手术植入,而这种复合材料在注射前呈流体状态,可通过细针管直接注入软骨缺损部位。研究显示,当MSC球状体与微凝胶以20:80或35:65的体积比混合时,材料表现出优异的剪切稀化特性——受外力时变稀便于注射,静置后又能恢复结构,极大降低了手术创伤和操作难度。

细胞互作与组织融合:模拟天然发育过程

MSC球状体本身含有高密度细胞,能自发形成细胞间连接(如N-钙黏蛋白介导的相互作用),这对软骨分化至关重要。而微凝胶颗粒作为不仅为细胞提供机械支撑,还通过孔隙结构允许营养物质扩散和细胞迁移。实验表明,培养56天后,球状体逐渐融合,分泌大量软骨特异性细胞外基质(如Ⅱ型胶原、硫酸糖胺聚糖),形成连续的软骨组织。

力学性能逼近天然软骨

通过调控微凝胶的光交联程度和颗粒比例,研究团队实现了材料力学性能的精准调控。培养至56天时,35:65比例的复合材料抗压强度达到580 kPa,接近天然透明软骨的力学范围(0.1-1.6 MPa)。更重要的是,其内部基质分布均匀,Ⅱ型胶原与Ⅰ型胶原的比例理想,提示形成了类似天然软骨的透明质样组织。

实验验证

①体外构建:颗粒比例决定 “搭建效率”

研究人员首先通过模拟计算(Cinema4D 软件)分析了球状体与微凝胶的混合比例对结构稳定性的影响。当微凝胶比例过低(如50:50)时,材料易坍塌;而比例过高(如20:80)时,微凝胶间的交联网络能有效维持结构。实验证实,20:80和35:65比例的复合材料在培养过程中保持形态稳定,且35:65组因细胞密度更高,基质分泌量增加约50%。

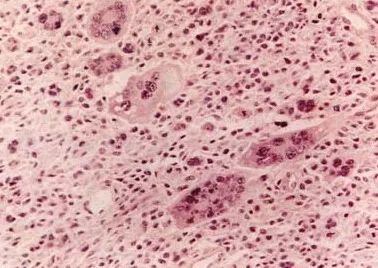

②功能测试:基质分泌与力学性能双达标

通过生化分析,培养56天的复合材料中,硫酸糖胺聚糖(sGAG)和胶原含量分别达到天然软骨的80% 和70%以上。免疫组化染色显示,基质中Ⅱ型胶原分布广泛,而Ⅰ型胶原含量极低,表明形成了高质量的软骨组织。此外,材料的孔隙率从初始20%逐渐被新生基质填充,进一步增强了力学性能。

③与天然组织的整合:向临床转化迈进

在体外软骨环模型中,35:65比例的复合材料与天然软骨的整合强度达到60 kPa,虽低于天然软骨块(170 kPa),但显著高于单纯微凝胶支架(20 kPa)。这意味着,新构建的软骨组织能与周围天然组织形成机械连接,为后续体内修复实验奠定了基础。

这项研究为软骨组织工程提供了全新思路,但仍有优化空间。例如,微凝胶的降解速率与基质分泌的匹配度、材料与天然组织的整合强度提升等,都是后续研究的重点。研究团队表示,下一步将在动物模型中验证材料的体内修复效果,同时探索其在其他组织(如骨、肌肉)工程中的应用潜力。或许在不久的将来,通过微创注射实现组织再生的技术能让软骨损伤患者摆脱开刀之苦,这不仅是材料科学的进步,更是再生医学向临床转化的重要一步。

参考文献

Di Caprio N, et al. Adv Mater. 2024;36(14):e2312226.

注:本文仅供科普参考,具体治疗方案请遵医嘱。

0311-86576536

0311-86576536 新闻中心

新闻中心 风采展示

风采展示 信息公告

信息公告

公众号

公众号 视频号

视频号