2025世界帕金森病日|干细胞疗法如何改写“颤抖人生”

发布时间:2025-08-20

2025年4月11日是第29个世界帕金森病日,今年的主题“科学抗帕,有帕不怕—AI赋能抗击帕金森”,不仅强调科技与医学的融合,更凸显了再生医学在突破传统治疗瓶颈中的核心作用。全球约1000万帕金森病患者中,中国患者占比近半,且随着老龄化加剧,预计2030年我国患者将突破500万。传统药物与手术虽能缓解症状,却无法逆转神经退行进程。而干细胞疗法,尤其是诱导多能干细胞(iPSC)技术的突破,正为这一“不治之症”点燃治愈的曙光。

1、疾病负担:数字背后的生命重量

帕金森病以运动迟缓、震颤、僵直为核心症状,65岁以上人群患病率达1.7%。患者不仅面临运动功能丧失,30%以上伴随抑郁、睡眠障碍等非运动症状,家庭年均治疗支出超10万元,社会成本高达千亿级。

2. 传统治疗的“天花板”

- 药物局限:左旋多巴等药物3-5年后疗效衰减,并可能引发异动症等副作用。

- 手术挑战:脑深部电刺激(DBS)费用高昂(单侧手术约20万元),且仅适合部分中晚期患者。

- 核心痛点:现有疗法仅能“治标”,无法补充丢失的多巴胺能神经元或修复神经回路。

科学原理:神经再生的生物学密码

干细胞治疗的核心目标是通过移植多巴胺能神经元前体细胞,替代患者中脑黑质区退化的神经元。主要技术路线包括:

iPSC技术:将患者体细胞重编程为多能干细胞,定向分化为多巴胺能神经元,避免免疫排斥。

间充质干细胞(MSC):通过旁分泌效应抑制神经炎症,改善脑微环境。

基因编辑增强:利用CRISPR技术优化干细胞分化效率与安全性。

2025年中国突破:从首例到规模化

上海东方医院里程碑:2025年1月,刘中民教授团队联合士泽生物完成中国首例自体iPSC衍生细胞移植治疗,患者12个月后帕金森量表评分下降超20分,运动功能显著恢复。

中科院纯度革命:陈跃军团队开发新型标记技术,将移植细胞纯度从10%提升至80%,大幅降低致瘤风险并增强疗效。

无创递送创新:北京协和医学院首创鼻腔移植神经干细胞技术,通过无创方式实现细胞精准靶向。

全球进展:多国竞速下的技术图谱

瑞典STEM-PD项目:全球首例接受700万实验室培养脑细胞移植的患者托马斯·马特松,术后运动功能改善率达60%。

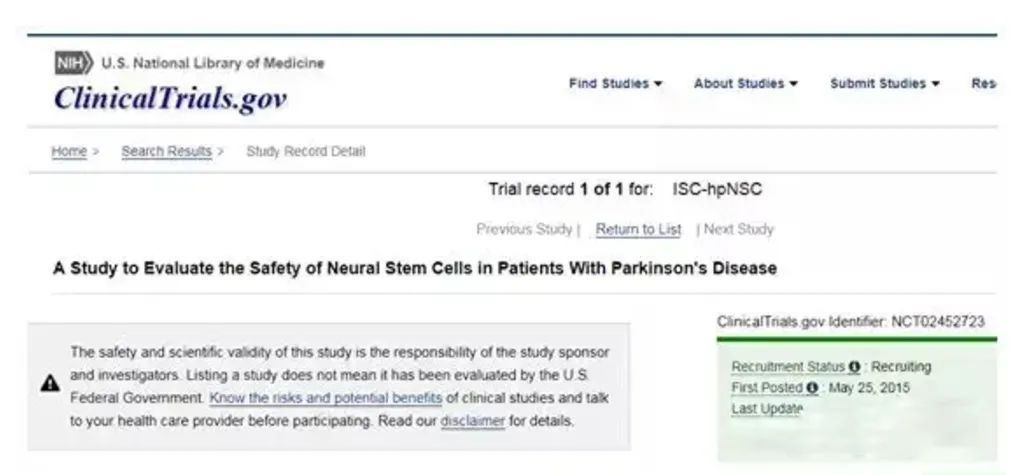

美国ANPD001试验:阿斯彭神经科学公司启动II期试验,系统性评估干细胞产品在中重度患者中的安全性。

韩国TED-A9疗法:S.BIOMEDICS公司通过鞘内注射间充质干细胞,12个月随访显示细胞存活率超90%。

2025年主题中的“AI赋能”不仅限于诊断,更深度融入干细胞疗法的全链条:

智能分型:通过机器学习分析患者基因表达谱,筛选最适合干细胞治疗的亚型人群。

疗效预测:AI模型整合多模态数据(如fMRI、血液生物标志物),预判细胞移植后的神经整合效率。

手术辅助:机器人立体定向系统将干细胞注射误差控制在0.1毫米内,提升移植精准度。

技术迭代方向

基因编辑增效:利用CRISPR敲除致瘤基因,增强干细胞定向分化能力。

3D生物打印:构建仿生神经网络支架,优化移植细胞的微环境适配性。

联合疗法:干细胞移植与DBS、基因疗法协同,形成多模态治疗网络。

社会共治路径

患者数据库建设:依托国家帕金森病注册平台,积累大样本长期随访数据。

医保试点突破:参考海南博鳌乐城政策,推动干细胞疗法临时准入与费用分担。

科普与伦理教育:通过“世界帕金森病日”义诊消除公众误解。

在理性与希望之间寻找答案,从干细胞实验室突破到临床首例,从AI精准导航到政策规范探索,干细胞疗法正在改写帕金森病的治疗逻辑。“我们不仅要让细胞存活,更要让它们真正融入患者的生命网络” 是医学研究应该追求的目标。2025年,科学与人文的双重光芒下,帕金森病患者或将迎来从“颤抖”到“重生”的历史性转折。

0311-86576536

0311-86576536 新闻中心

新闻中心 风采展示

风采展示 信息公告

信息公告

公众号

公众号 视频号

视频号