外泌体:一种潜在的药物递送系统

发布时间:2025-08-20

外泌体是不同类型的细胞在培养过程中分泌产生的一种小囊泡,在体液(包括血液、唾液、尿液和母乳)中大量存在,尺寸大多在30-150nm之间,具有磷脂双分子层结构,包含有DNA、RNA、蛋白质等生物分子。外泌体将这些重要的生物分子转运到受体细胞,能够介导细胞间的信号通讯,在细胞增殖、免疫响应、组织修复等生物过程中,外泌体都扮演着极其重要的角色。由于外泌体具有良好的生物相容性和稳定性,它们被认为是一种理想的药物递送载体。许多研究表明外泌体可以有效地将不同种类的药物递送至靶细胞,因此被广泛应用于治疗。

外泌体可通过内吞作用或经过囊泡和细胞膜的直接融合进入受体细胞,使外泌体内容物输送到细胞质中并引发功能反应。如来自抗原呈递细胞(树突状细胞)的外泌体可以通过将负载肽的MHC I类和II类复合物转移到T细胞来调节免疫细胞反应。

外泌体作为一种潜在的药物递送系统,类似于脂质体,具有包裹亲水核心的独家双脂膜,可装载亲水和亲脂材料;其次,由于外泌体具有不同脂质、表面蛋白、受体等,使外泌体具有更好的组织和细胞靶向性;再者外泌体由细胞自身产生,具有较好的生物相容性、低免疫原性和低毒性,可避免外源性的蛋白类、核酸类等药物进入体内被免疫系统识别而遭到清除。目前,外泌体载药的药物类型主要分为小分子化药、核酸和蛋白质。

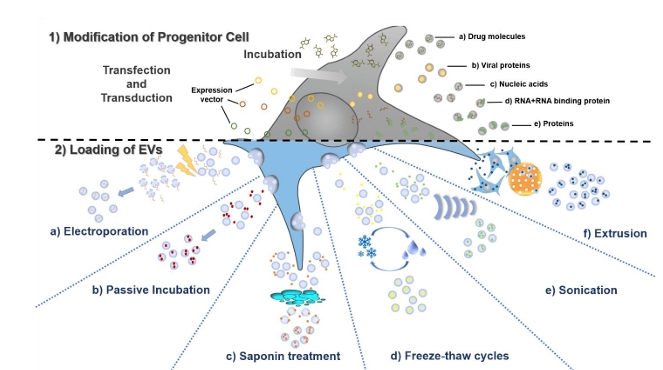

外泌体载药方式可以分为外源性装载(即外泌体分离后)和内源性装载(即外泌体生物发生期间)。这两种装载方式各有优劣,需要根据具体情况选择合适的方法。外源性装载和内源性装载的具体方式及装载药物类型见下图。

由上图可知,内源性装载是在外泌体形成的生物过程中,通过直接转染、共孵育等方法将目的药物导入外泌体来源细胞,来源细胞再通过生物发生机制产生具有目的药物的外泌体。目前,内源性装载可装载RNA、蛋白质、小核酸和小分子等不同类型药物。外源性装载是通过电穿孔或脂质体转染等方法将目的药物导入分离后的外泌体中。目前,外源性装载可装载小分子化药、蛋白质、多肽、核酸药物、天然产物等。

然而,外泌体作为药物递送系统仍面临一些挑战。首先,缺乏标准化的提取方法,需要开发出更简洁有效的提取方案。其次,外泌体的生物安全性问题需要进一步研究,以确保其能应用在临床中。

0311-86576536

0311-86576536 新闻中心

新闻中心 风采展示

风采展示 信息公告

信息公告

公众号

公众号 视频号

视频号