世界睡眠日|干细胞与免疫细胞:解锁优质睡眠的“细胞密码”

发布时间:2025-08-20

【睡眠困境与细胞疗法的曙光 】

2025年世界睡眠日以“健康睡眠,优先之选”为主题,再次将全球目光聚焦于睡眠健康这一关乎生命质量的议题。据统计,我国成年人失眠发生率高达30%,慢性失眠障碍(CID)患者达13%-33%,睡眠问题已成为威胁全民健康的隐形“杀手”。传统药物治疗虽能短期缓解症状,但存在依赖性和副作用风险。在此背景下,干细胞与免疫细胞疗法凭借其独特的生物学功能,为睡眠障碍的干预提供了全新视角。

- 高发病率:我国成年人失眠发生率30%,慢性失眠患者超1亿人,且与抑郁症、心血管疾病等慢病高度关联。

- 青少年隐忧:长期睡眠不足影响青少年生长激素分泌,导致认知功能下降及情绪障碍。

- 经济负担:睡眠障碍引发的医疗支出、生产力损失年均超千亿元,成为公共卫生体系的沉重负担。

- 药物依赖:安眠药长期使用可能导致耐药性、记忆力减退等问题。

- 疗效瓶颈:高压氧、神经调控等手段对神经功能修复效果有限,难以实现根本性改善。

干细胞改善睡眠的核心机制

干细胞(尤其是间充质干细胞,MSC)通过多靶点作用重塑睡眠稳态:

- 神经修复与递质调控:分化为神经细胞并分泌神经营养因子(如BDNF),修复受损神经网络,调节5-羟色胺、γ-氨基丁酸(GABA)等睡眠相关递质水平。

- 免疫调节与抗炎:抑制促炎因子(如IL-6、TNF-α),上调调节性T细胞(Treg),改善因免疫紊乱导致的慢性失眠。

- 微循环重建:通过旁分泌VEGF等因子促进血管新生,增强脑组织供氧与代谢,缓解缺氧性睡眠障碍。

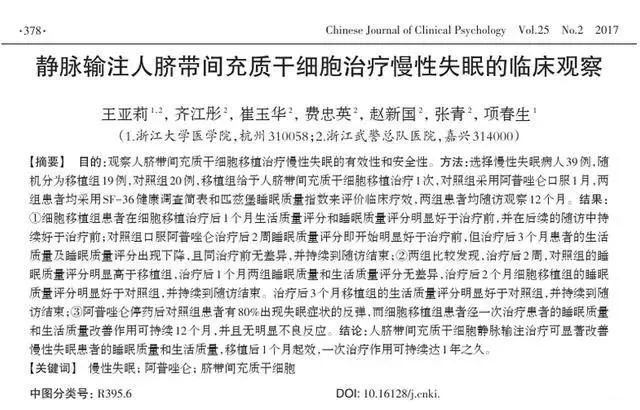

- 显著疗效:国内一项39例CID患者的临床试验显示,间充质干细胞移植后,患者睡眠质量评分(PSQI)改善持续1年以上,且无严重不良反应。

- 国际动态:韩国已上市多款干细胞药物用于骨关节和免疫疾病,日本通过“双轨制”加速再生医疗落地,为睡眠障碍治疗提供借鉴。

免疫细胞在睡眠调控中扮演“清道夫”与“调节器”双重角色:

- 清除炎症因子:CAR-T细胞、NK细胞可靶向清除过度活跃的免疫细胞,减少炎症对睡眠-觉醒周期的干扰。

- 调节昼夜节律:研究发现,免疫细胞通过分泌细胞因子(如IL-1β)影响下丘脑视交叉上核(SCN),间接调控生物钟。

2025年主题强调“健康睡眠,优先之选”,要求治疗策略兼顾精准性与系统性,细胞疗法正契合这一方向:

1. 精准评估:多模态技术护航个体化治疗

- 靶向筛选:通过多导睡眠监测(PSG)结合生物标志物(如外泌体miRNA),锁定适合细胞干预的亚型患者。

- 疗效预测:利用fMRI动态监测干细胞归巢效率,优化输注剂量与路径。

2. 联合治疗:细胞技术与传统医学的融合

- 中西医协同:干细胞联合针灸、中药(如酸枣仁汤)可增强镇静安神效果,减少药物依赖。

- 神经调控辅助:与经颅磁刺激(rTMS)联用,促进移植细胞与宿主神经网络的整合。

3. 全周期管理:从急性干预到长期康复

- 急性期:干细胞抑制脑水肿与炎症,稳定睡眠结构。

- 恢复期:免疫细胞调节微环境,预防复发。

- 康复期:结合认知行为疗法(CBT-I)巩固疗效,提升生活质量。

- 技术难题:干细胞体内存活率低、定向分化效率待提升。

- 安全性争议:长期致瘤风险及免疫排斥需更大样本验证。

- 成本与可及性:个性化治疗费用高昂,医保覆盖尚未普及。

- 技术创新:基因编辑(如CRISPR)增强干细胞抗炎与归巢能力;3D生物打印构建仿生神经支架。

-政策支持:借鉴海南博鳌乐城“先行先试”政策,加速细胞药物临床转化。

- 社会共治:通过睡眠健康大数据平台(如中国睡眠大数据中心)推动早筛早治,降低医疗负担。

以细胞之力,点亮优质睡眠的未来。睡眠健康是生命质量的基石,更是“健康中国”战略的核心议题。2025年,随着干细胞与免疫细胞技术的突破,我们正站在睡眠医学革命的临界点。正如陆林院士所言:“优质睡眠不应是奢侈品,而是每个公民的基本健康权利。” 未来,通过科技突破、政策协同与社会共治,细胞治疗有望成为普惠性睡眠干预手段,让更多人拥抱深度睡眠的治愈力量!

0311-86576536

0311-86576536 新闻中心

新闻中心 风采展示

风采展示 信息公告

信息公告

公众号

公众号 视频号

视频号